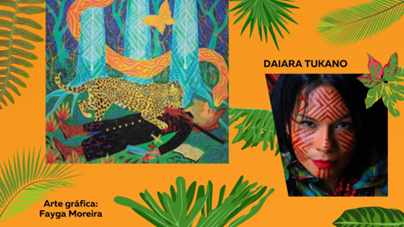

O ODC conversou com a pesquisadora Fayga Moreira sobre seu livro recentemente lan├¦ado: ŌĆ£Desvios decoloniais no cinema brasileiro contempor├óneoŌĆØ (Editora Devires).

O ODC conversou com a pesquisadora Fayga Moreira sobre seu livro recentemente lan├¦ado: ŌĆ£Desvios decoloniais no cinema brasileiro contempor├óneoŌĆØ (Editora Devires).

A obra apresenta uma an├Īlise cr├Łtica do projeto da modernidade, explorando sua intera├¦├Żo com a coloniza├¦├Żo e o cinema brasileiro. Os leitores s├Żo instigados a refletir sobre o eurocentrismo e a colonialidade do olhar, utilizando refer├¬ncias do cinema contempor├óneo como ponto de partida.

Na entrevista, a pesquisadora, al├®m de falar sobre colonialidade e decolonialidade, aborda quest├Ąes referentes ao mercado cinematogr├Ī’¼üco brasileiro.

ODC ŌĆō Colonialidade e decolonialidade s├Żo termos muito utilizados na atualidade, especialmente nos movimentos sociais, grupos art├Łsticos e grupos acad├¬micos que atuam em perspectiva de pautas identit├Īrias, revis├Ąes historiogr├Ī’¼ücas e busca de novas pr├Īxis. Qual ├® a import├óncia e como tornar essa perspectiva cr├Łtica mais popular e acess├Łvel na atualidade?

Penso que esses conceitos j├Ī s├Żo populares, no sentido de que foram forjados no tensionamento entre as teorias e pr├Īticas acad├¬micas e pol├Łticas, de um lado, e os conhecimentos dos povos origin├Īrios andinos, por outro. E aqui eu estou pensando, especi’¼ücamente, na conforma├¦├Żo desse campo te├│rico a partir do Grupo Modernidade/Colonialidade, que come├¦a a tomar corpo no ’¼ünal dos anos 1990, a partir do encontro de pesquisadores latino-americanos inconformados com as leituras limitadas que se fazia da regi├Żo, do processo de coloniza├¦├Żo e da modernidade como um acontecimento eminentemente europeu e, especialmente, buscavam problematizar as no├¦├Ąes de progresso e desenvolvimento ocidentais.

Nesse sentido, acho que a origem est├Ī no que entendemos genericamente por popular, tanto ├® que, quando voc├¬ observa os movimentos sociais e a resist├¬ncia ind├Łgena ou quilombola, por exemplo, voc├¬ enxerga ali claramente os pressupostos da decolonialidade. Mas, de fato, precisamos institucionalizar a pr├Īxis decolonial, ou seja fazer com que ela v├Ī ocupando as institui├¦├Ąes (escolas, universidades, inst├óncias pol├Łticas e governamentais, meios de comunica├¦├Żo, redes sociais), porque ├® justamente nessas dimens├Ąes que as categorias de pensamento hegem├┤nicas se colocam como ├║nica forma poss├Łvel de ser/estar/pensar/agir/compor com e no mundo.

Acompanho Catherine Walsh em sua re’¼éex├Żo de que isso s├│ ├® poss├Łvel atrav├®s das ’¼üssuras, brechas, rachaduras das institui├¦├Ąes. At├® porque o projeto decolonial n├Żo ├® totalizante, ele ├® dial├│gico; n├Żo busca construir mais muros ou fronteiras e, sim, pontes. Como prop├Ąe belamente Ant├┤nio Bispo, ├® uma esp├®cie de re’¼éorestamento do imagin├Īrio, diante da monocultura do pensamento euroc├¬ntrico.

ODC ŌĆō Considerando o modelo pol├Łtico e econ├┤mico do mercado do audiovisual, e especialmente o mercado cinematogr├Ī’¼üco, qual ├® a possibilidade de perspectivas decoloniais irem al├®m de festivais e produ├¦├Ąes independentes?

As possibilidades s├Żo muito restritas, mas acontecem desvios. Porque a colonialidade do ver, como conceitua Joaquin Barriendos, ├® a norma que perpassa desde a publicidade at├® o cinema, passando pelas novelas, v├Łdeos em redes sociais e programas de televis├Żo. Basta dar uma olhada nas fotogra’¼üas e pinturas dos livros did├Īticos de hist├│ria que ’¼üca evidente essa constru├¦├Żo colonizada da imagem dos povos origin├Īrios e afrodescendentes, por exemplo. Ent├Żo, essa matriz vem de muito longe e acaba respaldando o padr├Żo de poder que mundialmente se estabelece, na pol├Łtica, na economia, mas tamb├®m na institucionalidade da cultura.

Isso tem tudo a ver com essa limita├¦├Żo no campo audiovisual. Se a pol├Łtica p├║blica de investimento no cinema tem como par├ómetro principal o retorno ’¼ünanceiro por meio da bilheteria, ├® mais vi├Īvel que determinado tipo de obra (narrativa, est├®tica) acabe sendo priorizada. A Ancine, ag├¬ncia reguladora do audiovisual, ├® criada com essa inten├¦├Żo: a de garantir auto-sustentabilidade para o mercado do audiovisual. Mas como alcan├¦ar essa meta diante de uma concentra├¦├Żo brutal do setor nas m├Żos de poucas empresas? Esse cen├Īrio passou por uma reorganiza├¦├Żo com as plataformas de streaming (Net’¼éix, GloboPlay, Amazon etc), mas a concentra├¦├Żo simb├│lica (de narrativas, est├®tica) e de capital seguem ’¼ürmes e fortes. Sa├Łmos de uma monocultura de soja, digamos, e estamos permitindo que um pouco de milho, trigo e arroz sejam plantados tamb├®m.

Mas essa pluraliza├¦├Żo s├│ ocorre mesmo quando a possibilidade de produ├¦├Żo audiovisual se descentraliza. ├ē completamente diferente falar por e falar com, falar a partir e falar desde. Entende a diferen├¦a? Ela ├® enorme. Por isso, acho muito feliz quando o Gabriel Martins, da Filmes de Pl├Īstico, essa produtora de Contagem que provocou uma linha de fuga t├Żo potente no cinema brasileiro, diz assim em rela├¦├Żo ├Ā forma que as obras dele representam as periferias: ŌĆ£a gente escuta melhorŌĆØ.

O debate ├® complexo porque envolve uma s├®rie de vari├Īveis (leis, prioridades pol├Łticas, organiza├¦├Żo coletiva do campo da cultura, nossa hist├│ria como pa├Łs colonizado, as press├Ąes geopol├Łticas e, no caso do cinema, acesso ├Ā tecnologia etc). As pol├Łticas p├║blicas acabam conseguindo produzir apenas pequenos, breves e muito limitados contrapontos ├Ā essa realidade de concentra├¦├Żo e de colonialidades que nos atravessam. Por isso, os desvios decoloniais no cinema, por mais que sejam produzidos, acabam alcan├¦ando um p├║blico muito restrito mesmo, basicamente aquele nicho que faz quest├Żo de assistir a ’¼ülmes independentes em festivais, em curtas temporadas nas salas de cinema comerciais ou at├® nas plataformas de streaming (quando chegam l├Ī). E isso j├Ī ├® muito, como eu disse, porque, no meu ponto de vista, a inten├¦├Żo n├Żo ├® produzir novas monoculturas no imagin├Īrio coletivo. A disputa simb├│lica ela precisa existir, mas sem que a t├Ītica seja de elimina├¦├Żo do outro ou de ocupar o espa├¦o de poder do outro, necessariamente.

ODC ŌĆō A distribui├¦├Żo e exibi├¦├Żo de produtos audiovisuais n├Żo s├Żo um problema estrutural para a expans├Żo de uma perspectiva decolonial?

Sim, sem d├║vidas. Pelas motiva├¦├Ąes que pontuei acima, por isso volto ├Ā re’¼éex├Żo da Catherine Walsh: ├® preciso atuar nas frestas. E isso signi’¼üca, acho, o que j├Ī acontece, se a gente entende tais brechas como sendo os festivais, canais e demais espa├¦os de exibi├¦├Żo independentes ou mesmo a ocupa├¦├Żo de espa├¦os altamente permeados pela l├│gica da colonialidade por artistas com propostas decoloniais.

Exemplos? O trabalho que Daiara Tukano vem realizando. A pr├│pria Filmes de Pl├Īstico, que j├Ī mencionei, de Contagem para o mundo. O Takum├Ż Kuikuro, o Ant├┤nio Bispo, dentre tantos outros que provocam pequenos, mas contundentes, abalos s├Łsmicos no bom senso dominante: esse que acredita que ser civilizado ├® sin├┤nimo de letrado, bem sucedido ’¼ünanceiramente, com bons modos ├Ā mesa.

Complementando, inclusive, a resposta ├Ā pergunta anterior, creio que precisamos mesmo entender os espa├¦os de exibi├¦├Żo de forma mais alargada, se a inten├¦├Żo for enfrentar a colonialidade do ver e essa monocultura do imagin├Īrio. Se o seu p├║blico n├Żo est├Ī necessariamente nos cinemas, seu ’¼ülme precisa ir onde ele est├Ī. Aqui Milton Nascimento tem muito a nos ensinar, n├®? As escolas, por exemplo, s├Żo ativos culturais preciosos, espa├¦os estrat├®gicos para operar essa disputa simb├│lica. Mas esta compreens├Żo precisa estar contemplada nas pol├Łticas culturais. S├│ assim para a distribui├¦├Żo e exibi├¦├Żo deixarem de ser um grande obst├Īculo entre a produ├¦├Żo audiovisual e seus poss├Łveis p├║blicos.

Se insistirmos na ideia de que um ’¼ülme, para ser exitoso, precisa lotar as salas de cinema, compor os cat├Īlogos de streamings estrangeiros e ganhar pr├¬mios em festivais renomados, estamos limitando muito a circula├¦├Żo de importantes narrativas, est├®ticas, pr├Īxis decoloniais que encontram no audiovisual sua forma de express├Żo.

Existem outros exemplos inspiradores aqui mesmo na Am├®rica Latina, como plataformas menos comerciais e que agregam obras mais dissidentes, plurais, menos conformadas ao padr├Żo de colonialidade do audiovisual. Mas, do mesmo modo, pouco acess├Łvel para a maior parte da popula├¦├Żo.

ODC ŌĆō Qual a import├óncia do Programa DOC TV, que impacto trouxe e como retom├Ī-lo para a perspectiva de uma decolonialidade do audiovisual?

O DocTV foi uma das pol├Łticas p├║blicas mais felizes do MinC nas gest├Ąes de Lula e Dilma. O impacto foi esse do ponto de vista decolonial: muita gente

produzindo muitos olhares plurais, dissidentes, potentes. Sem contar a inova├¦├Żo que trazia para o campo do audiovisual, a’¼ünal enfrentou esse gargalo da distribui├¦├Żo e exibi├¦├Żo, ao garantir espa├¦o nas grades das televis├Ąes p├║blicas para esses ’¼ülmes.

Mas as limita├¦├Ąes tamb├®m foram muitas e precisariam ser encaradas de frente, se fosse o caso de retomar essa pol├Łtica p├║blica. Primeiro que os hor├Īrios de exibi├¦├Żo eram muito ingratos, tornando dif├Łcil o acesso aos document├Īrios. Depois que o contrato de cess├Żo de direito, como foi estruturado, di’¼üculta muito a negocia├¦├Żo com outras janelas de exibi├¦├Żo. Por ’¼üm, nem nas escolas os ’¼ülmes foram distribu├Łdos. Ou seja, o alcance foi muito aqu├®m do poss├Łvel e esperado. Quando procuro algum dos document├Īrios para exibir em minhas aulas, a di’¼üculdade ├® t├Żo grande que desisto.

E ├® uma tristeza porque, de fato, muitos desses ’¼ülmes s├Żo important├Łssimos para enriquecer e complexi’¼ücar o debate p├║blico. Foi muito interessante que, durante a pesquisa de doutorado, eu vi mais de 30 ’¼ülmes produzidos nas edi├¦├Ąes do DocTV e muitos desses document├Īrios traziam, por meio da linguagem cinematogr├Ī’¼üca, provoca├¦├Ąes e re’¼éex├Ąes muito pr├│ximas daquilo que eu andava lendo sobre decolonialidade. Ao meu ver, isso s├│ refor├¦a que o campo de estudos decoloniais se organiza a partir da sabedoria altamente so’¼üsticada desses povos, pessoas e grupos, que foram invisibilizados, inferiorizados, subalternizados durante a coloniza├¦├Żo e seguem sendo ainda hoje.

Um exemplo bom ├® o document├Īrio ŌĆ£Filhos do Ja├║ŌĆØ, que retrata o conhecimento profundo e altamente estruturado e sistematizado da popula├¦├Żo do Parque Nacional do Ja├║ em contraste com o saber acad├¬mico dos pesquisadores que chegam para realizar seus trabalhos por l├Ī. Fica muito evidente como a complementaridade ├® o caminho, porque a sabedoria desses povos ├® inalcan├¦├Īvel para quem n├Żo participa efetivamente daquela cultura, e tem condi├¦├Ąes de participar de forma horizontal com a ci├¬ncia na busca por solu├¦├Ąes para a humanidade. Aqui, a Ecologia dos Saberes, defendida por Boaventura de Souza Santos, ’¼üca muito explicitada como chave para um projeto decolonial.

ODC ŌĆō O primeiro ano do novo governo Lula est├Ī terminando, voc├¬ identi’¼üca a├¦├Ąes efetivas para o fortalecimento do olhar e da produ├¦├Żo decolonial no audiovisual brasileiro? Quais?

Antes de falar sobre o audiovisual especi’¼ücamente, queria pontuar que essa ├® a gest├Żo do Lula com mais desvios decoloniais, por incr├Łvel que pare├¦a. Pela primeira vez, uma mulher ind├Łgena est├Ī ├Ā frente da Funai. Tem a cria├¦├Żo do Minist├®rio dos Povos Ind├Łgenas, comandada por Sonia Guajajara, e tivemos aquela cena simb├│lica do presidente recebendo a faixa presidencial pelas m├Żos de pessoas que n├Żo costumam estar representadas nesses espa├¦os de poder.

Claro que uma avalanche de cr├Łticas est├Ī acompanhando o governo ao longo desse primeiro ano, no intuito de que esse gesto simb├│lico da posse se desdobre em a├¦├Ąes efetivas para garantir que os povos ind├Łgenas, a popula├¦├Żo negra, as pessoas com condi├¦├Ąes especiais, as minorias todas, tenham equidade na gest├Żo, no poder decis├│rio mesmo. Mas n├Żo podemos deixar de reconhecer que esse ├® um governo de transi├¦├Żo democr├Ītica que j├Ī promoveu tantos avan├¦os diante de um pa├Łs escancaradamente conservador e um Congresso altamente atravessado pelas colonialidades todas. Essas contradi├¦├Ąes fazem parte do jogo democr├Ītico, lamentavelmente.

Dito isso, no campo do audiovisual, o que temos ├® uma retomada lenta. O setor cultural saiu nocauteado do lament├Īvel governo anterior, ent├Żo ├® previs├Łvel que a institucionalidade, os recursos e as pol├Łticas p├║blicas se efetivem de forma mais lenta. J├Ī tivemos um edital bem interessante de produ├¦├Żo de curtas independentes com foco em cineastas mulheres, negras e ind├Łgenas. Foi um pequeno passo. Com os aportes das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo ’¼üca mais dif├Łcil avaliar de antem├Żo, j├Ī que a execu├¦├Żo dos recursos ├® realizada pelos estados e munic├Łpios com alguma autonomia, o que pode signi’¼ücar uma grande descentraliza├¦├Żo regional, mas n├Żo necessariamente esses editais v├Żo contemplar ou priorizar diretores com propostas decoloniais.

CHAMADA PARA PUBLICA├ć├āO – Boletim 103, n┬║ 01/2025 Os 20 anos da Conven├¦├Żo sobre a Prote├¦├Żo e Promo├¦├Żo da Diversidade das Express├Ąes Culturais Per├Łodo para submiss├Żo: 21 de maio a 08 de setembro de 2025 Este ano a Conven├¦├Żo sobre a Prote├¦├Żo e Promo├¦├Żo da Diversidade das Express├Ąes Culturais promulgada pelos pa├Łses membros da […]

O Observat├│rio da Diversidade Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo ├Ā Cultura de Belo Horizonte, patroc├Łnio do Instituto Unimed, realiza o ciclo de forma├¦├Żo GEST├āO CULTURAL PARA LIDERAN├ćAS COMUNIT├üRIAS. Per├Łodo de realiza├¦├Żo: 10, 17 e 24 de outubro de 2024 Hor├Īrio: Encontros online ├Ās quintas-feiras, de 19 ├Ās 21h00 Carga hor├Īria total: 6 […]